みんなのPython勉強会#83

登壇した勉強会のレポートです。イベントの詳細は以下記事参照ください。

発表の紹介

動画

まだ公開されていないようなので、公開されたらリンク貼ります。 公開されました。

『Pythonでハードウェアを動かす楽しさとハードウェアハック始めたきっかけ』 片寄 里菜(selina)さん

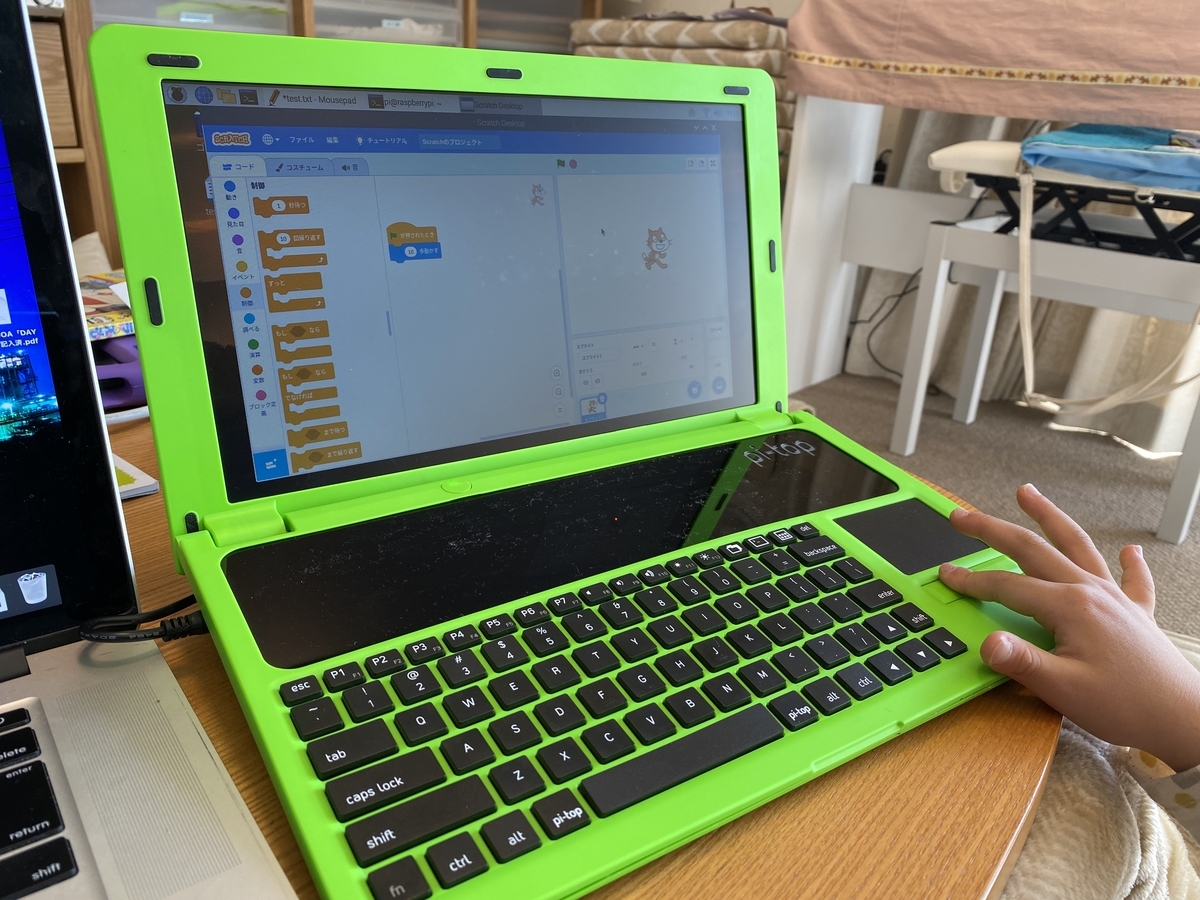

ラズパイを中心に初心者向けの入門的な話。スライドきれいですし、話もすごい分かりやすかったです。ラズパイの説明してもらえたので自分の話的に助かりました。

自分で研究所(ラボ)つくっているというのが、凄いうらやましかったです。憧れてしまいます。私もいつか自分のラボつくりたいなと密かに野望をいだいております。

参考にしているサイトで自分のサイトを挙げてもらいました。嬉しい!Zoomで他の参加者の方からも、たくさん「助けられました」とコメントもらえて、すごく嬉しかったです。

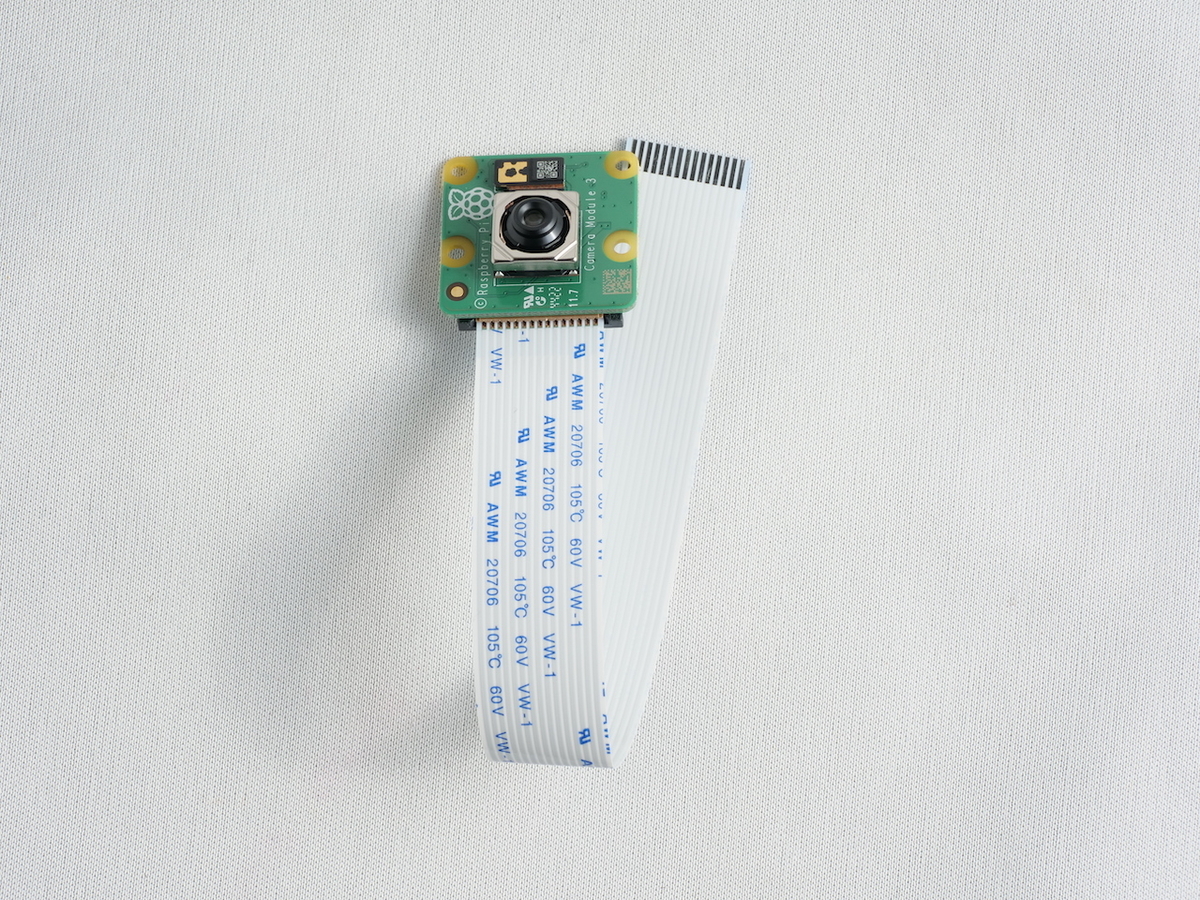

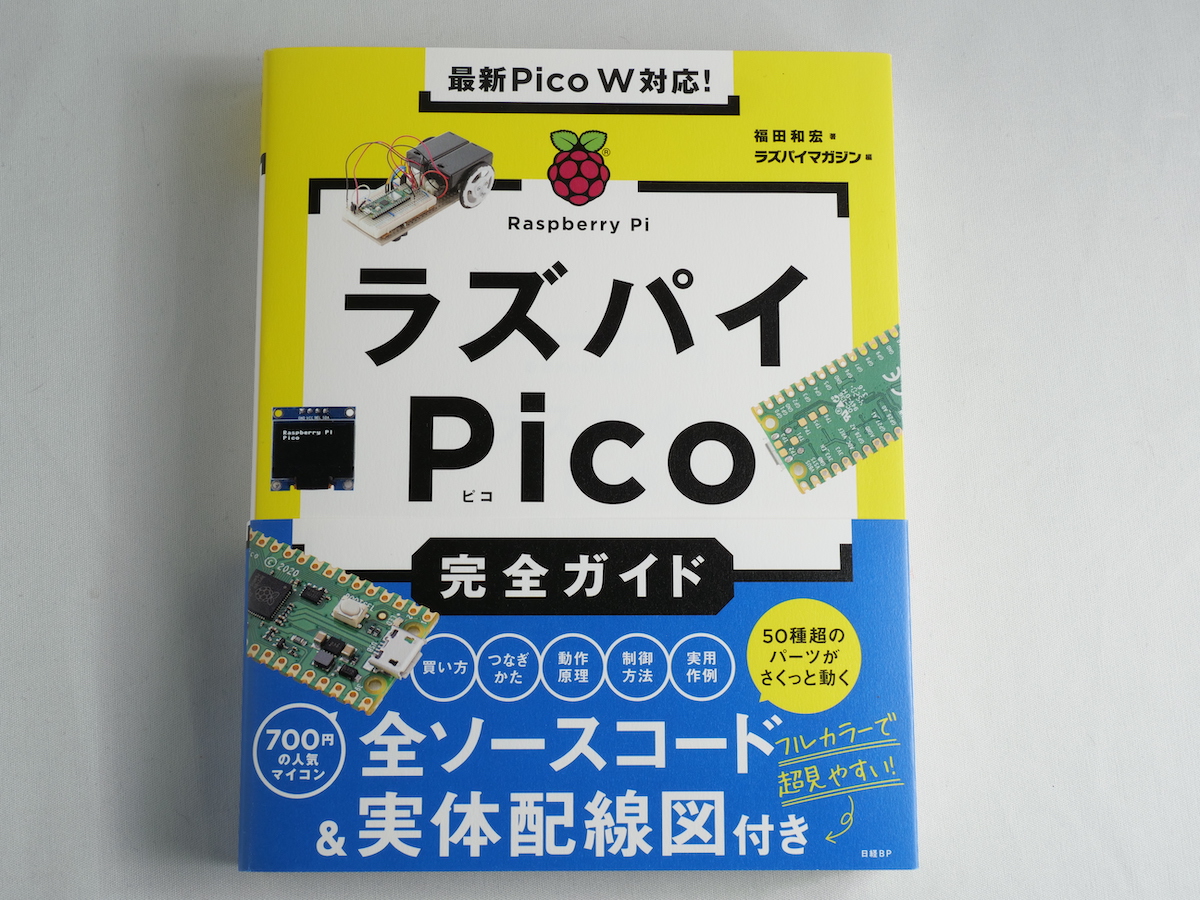

『Python x ハードウェアの可能性』 からあげ

私の発表です。自分なりにではありますが、頑張りました!スライドで紹介した書籍やWebリンクなどを記載いたします。

上記のLEDに保護抵抗入れろおじさんは、Soft Etherの登さんが公開しているフリー素材「けしからん独法さん」を活用させていただきました。普段はフリー素材使わないのですが、今回は使わざるを得なかったです(笑)

上記のLEDに保護抵抗入れろおじさんは、Soft Etherの登さんが公開しているフリー素材「けしからん独法さん」を活用させていただきました。普段はフリー素材使わないのですが、今回は使わざるを得なかったです(笑)

レビュー駆動学習のススメ 杉山 剛さん (@soogie)

@soogieさんによるミニトーク。普通の人は見えない、PyCon JPプロポーザルの裏側の採択の話。

採択をすると、良いプロポーザルの書き方が分かるというのは凄い分かる気がしました。以前、仕事関係で論文を査読したことあるのですが、査読をすると良い(通る)論文の書き方というのが分かるんですよね。ただ、分かるから書けるとは限らないのが難しいところですね。

スライドは現段階で公開されていないようなので、以下参考リンク

『PythonでIoTだって?!「大丈夫だ、問題ない」 ~ IoT最新事例とPythonでセンサー操作 1・2・3 』 松下 享平(maxさん)

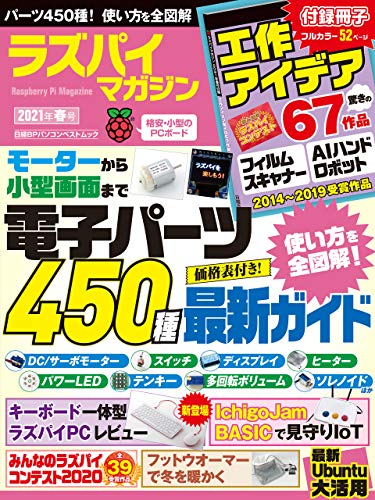

流石のMax松下さんでした!スライドキレイだし、分かりやすいですね。500回以上講演しているだけあります。まさかの紹介する本被りがあったのは驚きでした。

自身の会社の宣伝もしつつ、それだけでない、宣伝抜きにしっかり役に立つ実践的な内容でした。

懇親会でのLT

呟き支援アプリ作ってみたけど...。malo21st さん

この話面白くて、やりたいことを突き詰めて行ったら、Pythonのコードが0行になった(Pythonを使わなくなった)らしいです。

Pythonを極めると、Pythonを使わずとも問題解決できるということですね。

以前ブログ記事に書いた中島敦さんの名人伝を思いおこさせました。

Pythonでハードウェア操作 どのライブラリがいいの? ? 松岡さん

Seeedの松岡さん。私がプレゼンでオススメした本(ラズパイ自由自在 電子工作パーツ制御完全攻略)の著者でもあります。

ラズパイ以外のボードも含めたGPIOライブラリの選定の話。ラズパイ以外は、全然知らなかったので参考になりました。以下Qiitaの記事へのリンクです。

Eclipse MRAA on Raspberry Pi 4 - Python - Qiita

Eclipse MRAA on Raspberry Pi 4 - Python - Qiita

直接関係ないですが、松岡さんから勉強会中に教えてもらったラズパイとArduinoを通信するためのライブラリ。

Firmataを使ってArduinoをPCのGPIOにしちゃう - Qiita

Firmataを使ってArduinoをPCのGPIOにしちゃう - Qiita

テトリスを題材にpythonを学べるツールを作成してみた話 @seigot さん

テトリスを題材にpythonを学べるツールを作成してみた話 - Qiita

テトリスを題材にpythonを学べるツールを作成してみた話 - Qiita

タイトルの通り、テトリスを題材にPythonを学ぶ話です。めちゃくちゃ良い話でした。

あと、きっかけとして、私のツイートを取り上げていただいています。私のことが少しでもきっかけになったというのは嬉しいですね。

イベントレポート記事

Python勉強会でハードウェア制御特集したら、めちゃめちゃ好評だった! - Togetter

Python勉強会でハードウェア制御特集したら、めちゃめちゃ好評だった! - Togetter

みんなのPython勉強会 に参加(みていた)

みんなのPython勉強会 に参加(みていた)

まとめ

みんなのPython勉強会#83で登壇しました。参加者多く緊張しましたが、良いコメントも貰えて嬉しかったですし本当に楽しかったです。参加者のみなさま、本当にありがとうございました。

プレゼンに関しては、私以外のメインスピーカーのselinaさんとmaxさんプレゼンが良過ぎで、自分はまだまだだなと感じました。特にスライドのデザインというかセンスというか…

「大切なのは中身!」と思い、ずっとMacのKeynoteのデフォルトのテンプレートで書いていたのですが、見た目が良いに越したことはないですもんね…多少は時間をかけてみようかなと思いました(実施するかは分からない)。

多くの人にブログなど参考にしていると言っていただけたのも嬉しかったです。普段ブログとかって本当に反応もらえること少ないので、リアルなフィードバックや反応は単純に嬉しいですし、ありがたいです。

関連記事

変更履歴